七五三とは?

七五三(しちごさん)は、日本で古くから続く、子どもの健やかな成長を願う伝統行事です。

3歳、5歳、7歳という節目の年齢に、子どもたちは華やかな着物に身を包み、神社へお参りに行きます。その着物には、子どもたちの健やかな成長と家族の願いが込められています。今回は七五三の歴史と、年齢別の着物の意味についてご紹介します。

七五三(しちごさん)は、日本で古くから続く、子どもの健やかな成長を願う伝統行事です。

3歳、5歳、7歳という節目の年齢に、子どもたちは華やかな着物に身を包み、神社へお参りに行きます。その着物には、子どもたちの健やかな成長と家族の願いが込められています。今回は七五三の歴史と、年齢別の着物の意味についてご紹介します。

七五三の歴史

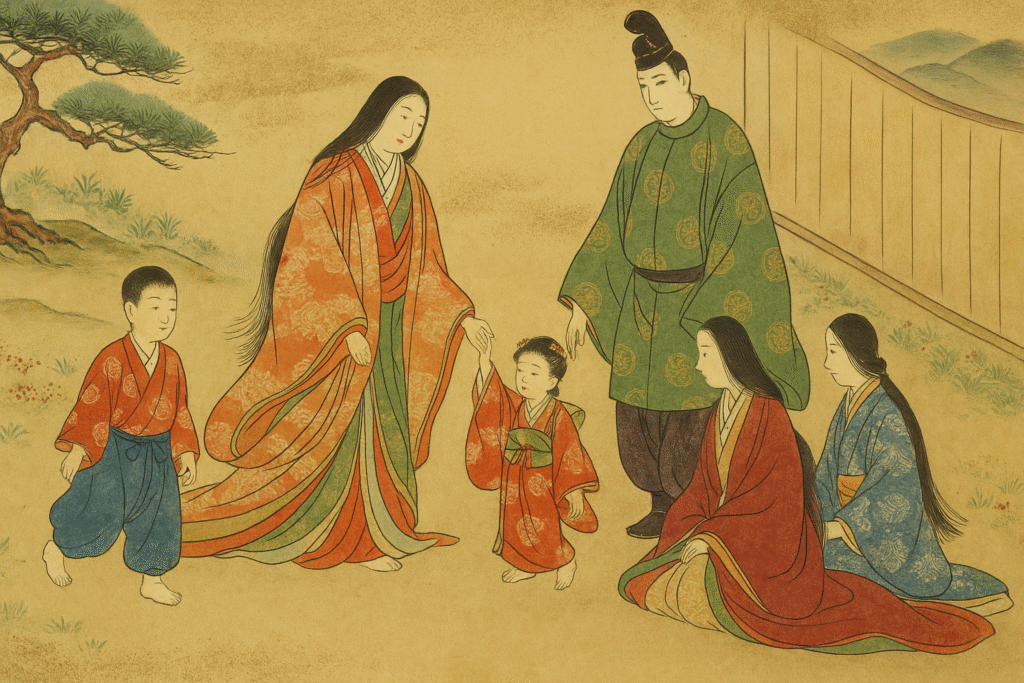

七五三の起源は、平安時代(794年〜1185年)まで遡ります。当時、乳幼児の死亡率が高く、3歳・5歳・7歳まで無事に育つことは奇跡に近いことでした。

江戸時代になると、特定の年齢で行われる「通過儀礼」が庶民にも広がります。

- 3歳(髪置きの儀):赤ん坊の頃に剃っていた髪を伸ばし始める儀式。

- 5歳(袴着の儀):男の子が初めて袴を身に付ける儀式。

- 7歳(帯解きの儀):女の子が紐付きの着物から、大人と同じ帯を結ぶようになる儀式。

このように、七五三の装いは古くから子どもの成長と節目を象徴する重要なものでした。

七五三の起源は、平安時代(794年〜1185年)まで遡ります。当時、乳幼児の死亡率が高く、3歳・5歳・7歳まで無事に育つことは奇跡に近いことでした。

江戸時代になると、特定の年齢で行われる「通過儀礼」が庶民にも広がります。

- 3歳(髪置きの儀):赤ん坊の頃に剃っていた髪を伸ばし始める儀式。

- 5歳(袴着の儀):男の子が初めて袴を身に付ける儀式。

- 7歳(帯解きの儀):女の子が紐付きの着物から、大人と同じ帯を結ぶようになる儀式。

なぜ着物を着るのか?

着物は日本における「晴れ着(はれぎ)」として、人生の節目を彩ってきました。七五三での和装は、子どもにとって最初の本格的な伝統衣装体験であり、家族にとっても記念すべき一日です。

また、神前での祈願にふさわしい、敬意と格式を込めた装いでもあります。

着物は日本における「晴れ着(はれぎ)」として、人生の節目を彩ってきました。七五三での和装は、子どもにとって最初の本格的な伝統衣装体験であり、家族にとっても記念すべき一日です。

また、神前での祈願にふさわしい、敬意と格式を込めた装いでもあります。

年齢別・七五三の着物スタイル

◾️三歳(男女)

【被布(ひふ)」スタイル】

平安時代には、生後間もない赤ちゃんは髪を剃って育てる習慣がありました。3歳になると、髪を伸ばし始める「髪置き(かみおき)」という儀式が行われ、これが七五三の起源のひとつです。

- 着物に被布(袖なしの上着)を重ねるスタイル。

- 帯を使わず、動きやすくて可愛らしいのが特徴。

被布は明治時代以降に普及し、子どもの晴れ着の定番となりました。

◾️三歳(男女)

【被布(ひふ)」スタイル】

平安時代には、生後間もない赤ちゃんは髪を剃って育てる習慣がありました。3歳になると、髪を伸ばし始める「髪置き(かみおき)」という儀式が行われ、これが七五三の起源のひとつです。

- 着物に被布(袖なしの上着)を重ねるスタイル。

- 帯を使わず、動きやすくて可愛らしいのが特徴。

被布は明治時代以降に普及し、子どもの晴れ着の定番となりました。

◾️五歳(男の子)

【羽織・袴スタイル】

「袴着(はかまぎ)」の儀式は、室町時代に武家の間で広まりました。5歳になった男の子が初めて袴を着け、大人の仲間入りをするという意味があります。

家紋入りの羽織や袴は「男の子の成長と強さ」を象徴する装いです。

- 羽織(家紋入り)+着物+袴の三点セット。

- 家の格式や誇りを示す家紋が重要な意味を持ちます。

武士階級の「礼服」を模した正装として、今もこのスタイルが受け継がれています。

【羽織・袴スタイル】

「袴着(はかまぎ)」の儀式は、室町時代に武家の間で広まりました。5歳になった男の子が初めて袴を着け、大人の仲間入りをするという意味があります。

家紋入りの羽織や袴は「男の子の成長と強さ」を象徴する装いです。

- 羽織(家紋入り)+着物+袴の三点セット。

- 家の格式や誇りを示す家紋が重要な意味を持ちます。

武士階級の「礼服」を模した正装として、今もこのスタイルが受け継がれています。

◾️七歳(女の子)

【振袖+帯スタイル】

「帯解き(おびとき)」は、紐で着ていた子どもの着物から、正式な帯を締める大人の着物へと移行する儀式です。これは江戸時代に広まり、女性の成長を祝う通過儀礼とされてきました。

- 本格的な振袖+帯のスタイルで、華やかで格式高い。

- 帯を締めることで「女性らしさ」「一人前」を表します。

【振袖+帯スタイル】

「帯解き(おびとき)」は、紐で着ていた子どもの着物から、正式な帯を締める大人の着物へと移行する儀式です。これは江戸時代に広まり、女性の成長を祝う通過儀礼とされてきました。

- 本格的な振袖+帯のスタイルで、華やかで格式高い。

- 帯を締めることで「女性らしさ」「一人前」を表します。

千歳飴とは?

七五三の定番といえば「千歳飴(ちとせあめ)」。

紅白の細長い飴には、「細く長く、健やかに育ってほしい」という意味が込められています。

飴の袋には鶴や亀など、長寿を象徴する縁起の良い図柄が描かれ、撮影アイテムとしても人気です。

七五三の定番といえば「千歳飴(ちとせあめ)」。

紅白の細長い飴には、「細く長く、健やかに育ってほしい」という意味が込められています。

飴の袋には鶴や亀など、長寿を象徴する縁起の良い図柄が描かれ、撮影アイテムとしても人気です。

日本文化を、体験として残す

七五三の装いは、日本の身分制度や武家文化、そして通過儀礼の名残を今に伝える、貴重な文化的体験です。

年齢ごとに異なる装いには、「健やかな成長」「長寿への願い」「一人前としての節目」といった、家族の祈りが込められています。

現代では、形式にとらわれず、着物を通じて“家族の絆”や“日本文化の継承”を感じる大切な日となっています。

美しい着物に袖を通し、受け継がれてきた所作をまとう。

家族の温もりとともに、その瞬間を未来へ残す——

そんな特別な七五三のひとときを、あなたも体験してみませんか?

七五三の装いは、日本の身分制度や武家文化、そして通過儀礼の名残を今に伝える、貴重な文化的体験です。

年齢ごとに異なる装いには、「健やかな成長」「長寿への願い」「一人前としての節目」といった、家族の祈りが込められています。

現代では、形式にとらわれず、着物を通じて“家族の絆”や“日本文化の継承”を感じる大切な日となっています。

美しい着物に袖を通し、受け継がれてきた所作をまとう。

家族の温もりとともに、その瞬間を未来へ残す——

そんな特別な七五三のひとときを、あなたも体験してみませんか?