成人式とは?

成人式は、日本において満20歳(現在は多くの自治体で18歳に変更)の節目に行われる、人生の大切な通過儀礼です。

新たに大人として社会に迎え入れられるこの日は、自治体主催の式典や家族での祝い事を通して、多くの若者が「大人になる自覚」を育む機会となっています。

成人式の歴史

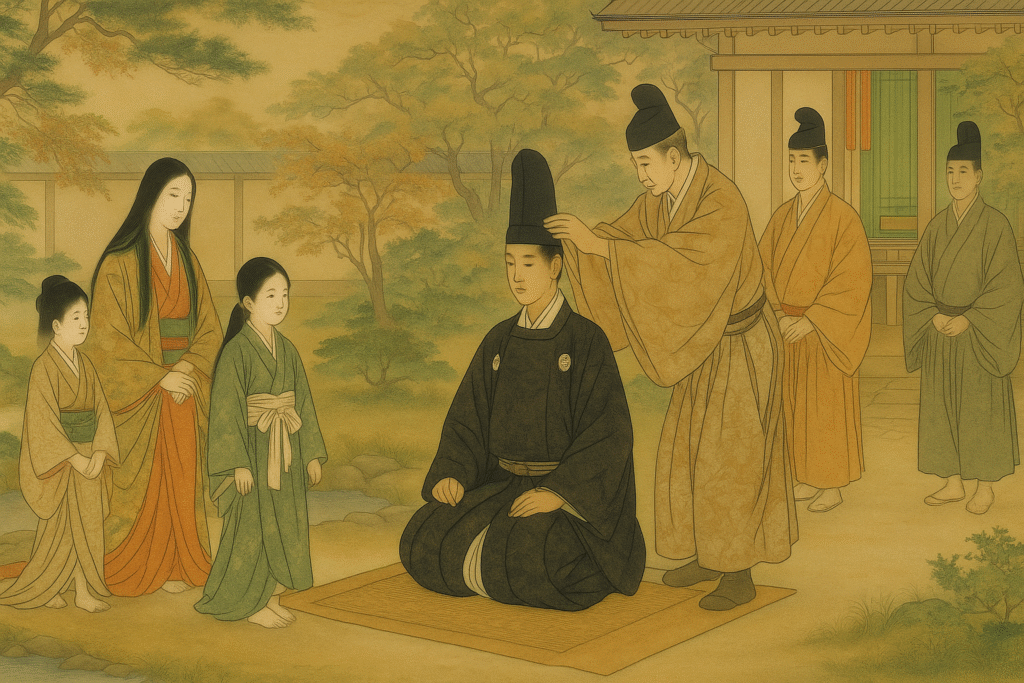

成人式のルーツは、奈良・平安時代の**「元服(げんぷく)」と呼ばれる儀式にあります。

これは男子がおおよそ12〜16歳**で行う通過儀礼で、髪型や衣装を改め、成人として社会の一員となることを意味していました。

- 男性は髪を結い直し、冠をかぶる「加冠の儀」を行う

- 官職に就く者は元服を機に名を改めることもあった

「元服」の儀式は、明治〜昭和にかけて簡略化され、戦後1946年に埼玉県で行われた「青年祭」が全国へ広まり、現代の成人式の原型に。

この際に、若い未婚女性の第一礼装としての振袖が定着していきます。

振袖は「晴れ着」の代表格

- 豪華な染めや刺繍、美しい色柄

- 大振袖〜中振袖〜小振袖とバリエーションがあり、特別な場にふさわしい

- 成人=人生の新しい門出 →「華やかさ」「清らかさ」「若さ」の象徴として最適

なぜ振袖を着るの?

振袖は未婚女性の第一礼装とされる正装で、格式高い着物のひとつ。特に成人式では、その鮮やかさや華やかさが「人生の門出を祝う衣装」として人気を集めています。

振袖のルーツは、江戸時代にまでさかのぼります。もともとは武家の少女が礼装として着ていたもので、当時は舞踊や社交の場でも広く用いられていました。

袖が長く揺れることで、若々しさや優雅さを表現し、未婚女性の象徴ともされてきました。

振袖には、袖が長く大きく揺れることから「厄を払い、幸運を呼び込む」という意味も込められており、家族の愛情や願いが込められた一着でもあります。

また、かつては「袖を振る=好意を伝える」という意味もあったため、想いを寄せる相手へのアプローチとしても使われたことが知られています。そうした背景から、振袖は「恋心」「純粋さ」「未来への希望」を象徴する特別な装いとして受け継がれてきたのです。

袖の長さの意味

| 袖の種類 | 袖丈 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 大振袖(おおふりそで) | 約114cm | 舞台衣装・花嫁衣装・格式高い式典向け |

| 中振袖(ちゅうふりそで) | 約100〜105cm | 成人式・披露宴ゲスト・一般的な第一礼装 |

| 小振袖(こぶりそで) | 約85〜95cm | 卒業式・パーティ・少しカジュアルな式典向け |

成人式では多くの方が「中振袖」を着用します。

現代の成人式と振袖の楽しみ方

振袖とは、未婚女性の「華」としての美しさや、若さの象徴。

袖を振る文化的所作が、心を伝える日本独自の美意識を体現しています。

成人式は、人生の大切な節目を迎える特別な一日。

振袖に袖を通す瞬間、家族の想い、そして自分自身の成長を感じられる日でもあります。

現代では、形式にこだわらず、自分らしい振袖を選ぶ方も増えています。伝統的な模様や現代風のデザイン、家族で受け継がれてきた一着など、選び方はさまざまです。

いずれにしても、「振袖を着て成人を祝う」という文化は、今も変わらず多くの人の心に残る大切な体験となっています。